住み慣れた家 vs 施設 ─ “いまは動かない母”から見えた本当のハードル

公開日:2025-10-27 00:00

目次

■ 母が認知症と診断されて

筆者の母は81歳。

今年1月に、中等度のアルツハイマー型認知症と診断されて以来、2~3か月に一度の病院受診をしながら一人暮らしを続けていました。

この夏以降、物忘れの頻度と栄養状態の心配から、いよいよ施設検討の段階かと判断し、病院受診の日に合わせて、母と施設見学へ行ってみました。

明るい食堂、栄養バランスのよい三食、体操や趣味の講座。

廊下を歩くと、職員さんの「おかえりなさい」という声がやわらかく響いて、私は胸をなでおろしました。

「今なら2室の空きがあります」との説明に、仮押さえで申込み手続きを進めようと思い、

「ふだんはここで暮らして、私たちが来る日は家で一緒に過ごす。そんな二拠点はどう?」

そう勧めた瞬間、母はすっと背筋を伸ばし、はっきりと言いました。

「私は一人なので気楽にやってます。長年のご近所さんとの付き合いもありますし、住み慣れた家を離れる気は、まったくありませんねぇ。」

担当者は、穏やかに答えます。

「最初はそういう方が多いですよ。すぐ慣れますから」と。

けれど1か月たっても、母の意思は微動だにせず。

この出来事で痛感したのは、施設には “選ぶ” と “入る” の二段ハードルがあるということ。

前者は情報・条件の整理、後者は心の移動。

パンフレットの比較だけでは越えられない壁が、たしかにあります。

■ “心の移動”を促す三つの作戦(=暮らしのリハーサル)

1.見学は複数回、時間帯を変えて

昼食時/レクの時間/静かな午後では空気が違います。

音・匂い・人の流れが本人の安心感を左右します。

ご本人の「好き」が芽吹く瞬間を、一緒に探す。

2.開かれたイベントに“お客さんとして”通う

地域喫茶、作品展、ミニコンサートなどに顔を出し、まずは顔なじみを増やす。

「行く場所」が「いられる場所」に変わりやすくなります。

“知らない場所”を“知っている場所”に変える小さな通いが、後の一歩を軽くします。

3.小さな“役割”を持って関わる

ボランティアや簡単なお手伝い、作品の寄贈など。

「してもらう」だけでなく「自分ができること」を持つと、役割のある場所=居場所になりやすい。

最初は月1回・15分でも十分です。

■ 施設見学時によくある誤解

「入所は“その日”に決めるもの」と思いがちですが、

実際はショートステイの活用など、“慣れるための通い”の積み重ねがスムーズさを生むことがあります。

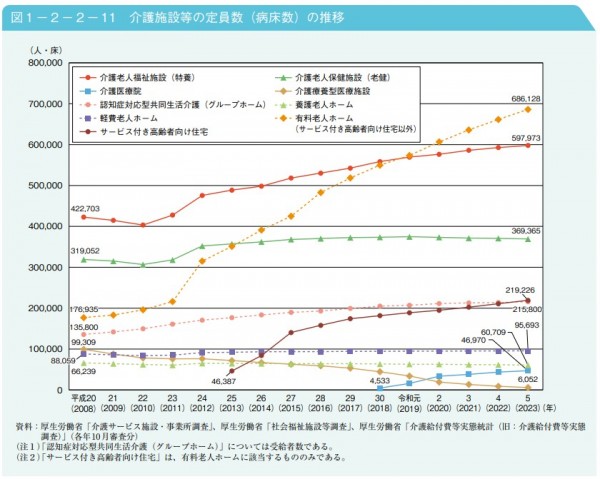

【介護施設数は増加傾向】

(引用元:内閣府・令和7年度高齢社会白書・健康福祉)

■ 制度とお金は“下ごしらえ”で軽くなる

1.保険は要件を確認しておく程度でOK

母は「要介護1」や「認知症診断」でまとまった給付が出る保険に加入しており、実際に請求・受取りまで完了して助かりました。

認知症・介護系の保険は、支払要件(要介護度/診断基準/一時金or年金/待期・免責/必要書類など)を加入前に確認検討しておくことが重要です。

2.連絡先・窓口の“見える化”

保険証券に付せんで、受取人/連絡先/請求窓口を明記し、家族で共有。

“誰にまず電話?”が迷わないだけで、いざという時の負担が激減します。

3. 公的介護の三行メモ

「要介護認定 → ケアプラン → サービス開始」のように、介護サービス利用の流れや現状を簡潔にメモをしておきます。

ケアマネの連絡先も一緒に1枚にまとめます。

冷蔵庫や電話横に貼っておくことで、家族間で情報を共有しておきましょう。

4.小口の死後事務動線

葬送・住まい整理の費用概算と立替方法を決めて、メモ1枚にまとめておく。

“誰が・何で・どこまで”を先に決めると、残された人の不安が軽くなります。

■「いまは家で過ごしたい」を尊重しつつ、回路を増やす

認知症になっても、暮らしは一気に別物にはなりません。

何より大切にしたいのは本人の意思。

そのうえで、人(関わり)・制度(手続き)・お金(費用)の回路を複数用意しておけば、いつでも負担が少なく方向転換できます。

【明日できる3つの一歩】

❶ 人: 次の見学はイベント日に合わせ、15分だけでも一緒に顔出し。

❷ 制度: ケアマネ・主治医・保険窓口の連絡カードを1枚にまとめる。

❸ お金: 保険証券の写しに「支払要件/連絡先」の付せんを貼る。

■ 施設入所の前に考えてほしいこと

施設選びは“点”ではなく“線”。

見学 → 交流 → 小さな役割という「暮らしのリハーサル」が、“入る”ハードルをやわらげます。

意思尊重を真ん中に、家族みんなが納得できる着地を、一緒に探していきましょう。

また、ご自身が「家族に負担をかけたくない」という思いを実践したいのであれば、

やはり、元気なうちから縁ディングノートを書き続けていくことが、どれほど役に立つことか、改めて感じています。

一人で取り組むことがハードルが高いと感じる方は、筆者の開催している『縁ディングノートの書き方講座』に参加してみませんか?

【筆者プロフィール】

金田 京子(かねだ きょうこ)

一家のお抱えFP「お金の羅針盤」きょうこ先生として活動。

法律事務所・金融機関勤務での経験や知識を活かしながら、専門用語を使わずにわかりやすい言葉で、世代間をつなぐ相続・終活コンサルティングをおこなっております。

三世代ライフプランニングや家計の見直しなどを中心に1万件を超える個別相談に携わり、お金(資産)に夢や想いを乗せて繋いでいく金融経済教育インストラクター、セミナー講師としても活動。

今秋、笑顔相続コンサルティング株式会社、シニアライフ相談サロンめーぷるの共同主催で、

おひとりさまの増加と多死社会に対応する専門家の育成を目指す「おひとりさま相続大学」が開講され、生命保険分野の講師を担当。

【保有資格】

・縁ディングノート®プランナー

・終活カウンセラー®1級

・相続診断士®

・2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)

・トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP) など

【筆者へのお問い合わせ先】

株式会社Finlife 東京支社

・所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目2-33 IsaI AkasakA 1007

・E-mail:k.kaneda@jinsei-mikata.com

・LINE:https://line.me/R/ti/p/@553bjfsx