長生きを楽しむための認知症と介護対策【実録:公的保障と民間保険】

公開日:2025-03-17 00:00

目次

■ 母がアルツハイマー型認知症と診断

今年81歳になる筆者の母は、1月に中等度のアルツハイマー型認知症と診断されました。

皆さんは認知症と聞くとどのようなことをイメージするでしょうか。

徘徊、妄想、虚言、家族のこともわからなくなる、攻撃的になる、等、普通に生活するのが難しくなって周りに大きな負担をかけるのでは、というイメージからか、

「認知症にだけはなりたくない!」という声もよく聞かれます。

ある日突然「認知症」になって前日までの生活が大きく変わってしまう訳ではありません。

まわりのサポートを受けながら、何とか一人暮らしを続けている母の日常と、公的保障や民間保険の申請について紹介いたします。

家族や自身の老後について考えるきっかけになれば何よりです。

■ 認知症とは

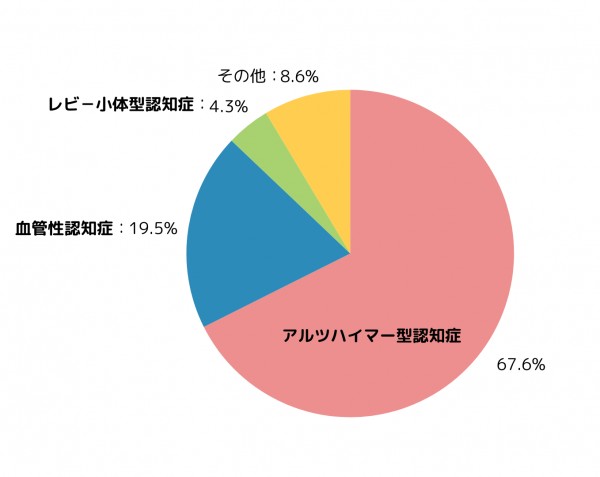

「認知症」とは、さまざまな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりしたために色々な障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態のことを指します。単なる加齢によるもの忘れではなく、脳の病気によるもので、いくつかの種類がありますが、主なものとして、アルツハイマー型認知症、脳血管型認知症、レビー小体型認知症が挙げられます。

認知症全体のうちの70%近くを占めるのがアルツハイマー型認知症です。

この病気は、脳内にアミロイドβというたんぱく質が蓄積して神経細胞にダメージを与え、脳が萎縮することで引き起こされます。

原因としては加齢や遺伝が関係していると考えられていますが、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。しかし、近年の研究では糖尿病や高血圧が発症リスクを高めることも分かってきて、生活習慣の見直しが予防に重要であるとの指摘もされています。

〈主な認知症の種類と割合〉

- 厚生労働省「認知症の発生 参考資料(都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応 H25.5報告)」より引用作成

■ 誰しもがなりうる認知症

令和4年時点で、認知症の高齢者とMCI(軽度認知障害)の人は推計で1000万人を超え、高齢者のおよそ3.6人に1人が認知症またはその予備群とされています。

しかし、認知症のイメージとして「すべての記憶がなくなってしまう」といった固定観念が未だに根強く残っているのが現状です。そのため、認知症を受け入れることが難しいと感じる人も多く、社会的な孤立につながりやすいことが課題の一つとして指摘されています。

令和6年12月に閣議決定された新たな基本計画では、認知症に誰しもがなりうることを前提として、認知症になってからも住み慣れた地域で希望を持って生きることができるとする「新しい認知症観」に立つことが示されています。

具体的には、生活において認知症の人本人の意思が尊重されることや、国民が認知症に関する新たな知見や技術を活用できることなど4つの重点目標を掲げています。

- ① 「新しい認知症観」に立つ

- ②

自分ごととして考える

- ③

認知症の人等の参画・対話

- ④

多様な主体の連携・協働

また、取り組みの実施状況だけでなく、国民の理解が進んでいるかなど効果を評価するための指標も新たに設け、これらを踏まえて立案の見直しを行うことも重要だとしています。

この基本法は政府による認知症施策の根幹となって、各都道府県や自治体ごとに基本計画が作られ、施策に反映されることになります。

出典:内閣府「高齢期の暮らしの動向」

■ 新しい認知症感~母の場合~

筆者の母は、結婚後から専業主婦となって三人の子育てをしてきました。

「父・夫・子に従うべき」というような、儒教道徳の三従の教えを地で生きてきた女性で、父が亡くなる少し前から年齢なりの物忘れが始まってきたため、「しっかりしなさい」と父によく諭されていました。

父が脳幹出血で突然亡くなった後も、庭の手入れをしながら古い木造家屋で一人暮らしを続けました。

三人の子はそれぞれに独立して家庭を持っていたため、母は父との想い出や家族の歴史がつまった家を離れることをよしとしなかったのです。

なるべく母の意向を尊重しながら見守ってきましたが、一昨年、昨年と外出先から帰れなくなったことから、紹介状を持って専門外来を受診して認知症の診断を受けることとなりました。

病院の受診、地域包括センターへの連絡、介護認定の申請、民間保険(認知症保険)への請求手続きに至るまで、やるべきことは沢山ありましたが、国の方針や行政の計画が後押しとなっているのでしょうか、「認知症の母がどう暮らしていきたいのか」をしっかりとくみとりながら手続きが進んでいきました。

■ 実際の手続きの流れ

1. 介護申請

① 初受診の1か月後にMRI検査を受けて認知症の診断。その際に、主治医からもすすめられてすぐに地域包括センターへ連絡

↓

② その日の午後に地域包括センターの担当者で看護師の女性が自宅に訪れて、今後の流れを説明し、行政による一食300円での宅食および見守りサービスの手配。介護申請の申込みの代行と認定調査の日の同席。

↓

③ 国の指針である申請から30日以内の認定より早く要介護1の認定がおりる。認知症のみで他の持病や歩行などの身体的困難がないため、要支援認定の可能性も視野に入れていましたが、日常生活のお困りごとを懸命に聞き出そうとする担当者のヒアリング力に感心。

2. ケアプラン

①介護認定のヒアリング日に、包括センターの担当者、ケアマネージャーが同席し、認定結果によってすぐにリレー対応できるように、ケアプラン等についての説明あり。

↓

②要介護認定後に、包括センター担当者からケアマネージャーにバトンタッチ。その間に、デイサービス施設の体験見学を実施。

3. 加入の民間保険会社へ「認知症一時給付金」を申請

父が存命中に母の物忘れについて心配していたため、筆者が民間の介護年金保険への加入を手配し、特約として認知症一時金を付帯していました。

契約者=母、被保険者=母、年金受取人=母、指定代理請求人=次男とする。

※指定代理請求人とは、被保険者本人に特別な事情がある場合に、契約者が予め指定した代理人が被保険者に代わって保険金や給付金を請求できる制度で、保険会社や約款によって手続きのしかたが異なることがあります。

★さて、認知症と診断された母の認知症一時金は誰が請求できるでしょうか。

認知症の診断なのだから指定代理請求人からの請求だろう、と推測すると思いますが、この判断がそう簡単ではありませんでした。

母の加入の保険では、担当者でもある筆者が保険会社に確認したとこと、次のような回答でした。

- ・母本人に判断能力があれば母が請求し母の口座への振り込みとなる

- ・判断能力がない状態となって初めて指定代理人からの請求となる。

- ・判断能力の有無は誰が決めるのか?⇒医師の診断書で保険会社が判断する。

なかなかハードルの高い回答であると思い、普段から新聞を読んだり会話をしたりできる母ですから、母にこの保険の認知症一時金の請求ができることについて説明して書類の記入は母本人が行いました。

↓

結果、保険会社の担当部署により診断書の記載内容を医師に照会確認する時間も要しましたが、約款に記載された期間より遅くなった分は遅延損害金がプラスされて、認知症一時金は無事に母の口座に振り込まれました。

■ 手続きの所感

諸外国からすると遅れてではありますが認知症共存社会を目指すという指針のおかげもあり、また、現場の医療介護従事者や行政担当者の方々に恵まれて、手続き自体は思った以上にスムーズであったと思い、感謝しております。

一方で、何も準備もしていなかった場合や、おひとり様の場合など、これだけの手続きをすることは、ずいぶんとハードルが高いように思います。

また、民間保険会社の手続きについても信頼できる保険担当者がついていないと難しさを感じます。

■ 長生きを楽しむための準備

国の指針や行政サービスがどれだけ充実しても、認知症や介護は必要となった場合にどう自分らしく生活したいのか、元気なうちから考えておき、日ごろから家族に希望を伝えておくことや、エンディングノートを活用しておくことが肝になるでしょう。そして、いつか自分も認知症になるかもしれないと自分ごととしてとらえて、認知症であることが決して不幸ではない、最後まで自分らしく生きることを考えておきたいものです。

■ 最期まで母らしく

母の口癖は「子どもたちがなんでもやってくれるので、私は何も困りません。本当に助かっています。」という言葉です。毎朝、父の仏壇にお供え物をして手を合わせ、たまに庭の花壇の手入れをし、お向かいさんと挨拶をして、日々穏やかに暮らしています。管理がむずかしいので、進行を遅らせる投薬も行っておりません。

認知症になっても、母自身はほんとうに幸せに暮らしているように見え、この生活をできる限り見守っていきたいと思うのです。最期まで母らしく穏やかに生きてほしいと願って、3人の子と5人の孫で見守っている日々です。

金田 京子 (かねだ きょうこ)

ファイナンシャルプランナー

- 一家のお抱えFP「お金の羅針盤」きょうこ先生として活動。

- 法律事務所・金融機関勤務での経験や知識を活かしながら、専門用語を使わずにわかりやすい言葉で、世代間をつなぐ相続・終活コンサルティングをおこなっております。

- 三世代ライフプランニングや家計の見直しなどを中心に1万件を超える個別相談に携わり、お金(資産)に夢や想いを乗せて繋いでいく金融経済教育インストラクター、セミナー講師としても活動。

- 【保有資格】

- 笑顔相続道®正会員

- 縁ディングノートプランナー™

- 終活カウンセラー®1級 相続診断士®

- 2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)

- トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP) など

- 【筆者へのお問い合わせ】

- 株式会社Finlife 東京支社

- 〒107-0052

東京都港区赤坂5丁目2-33 IsaI AkasakA 1007 - ✉ k.kaneda@jinsei-mikata.com